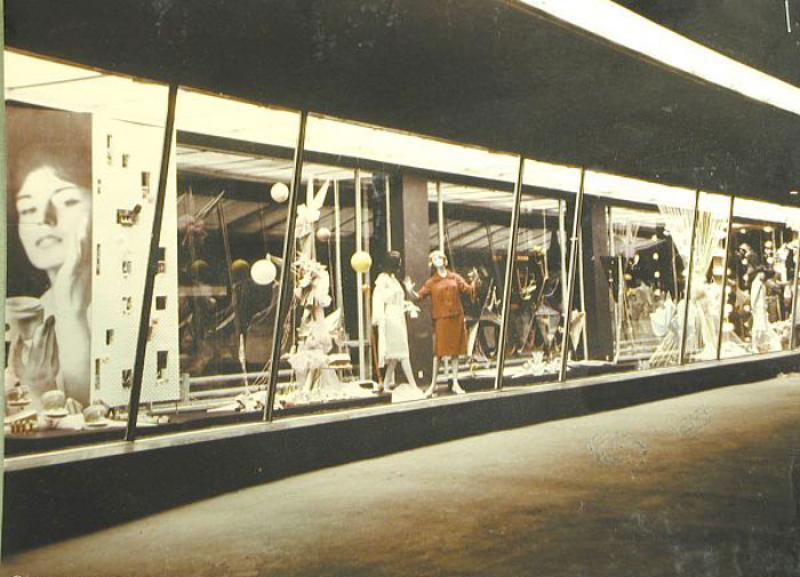

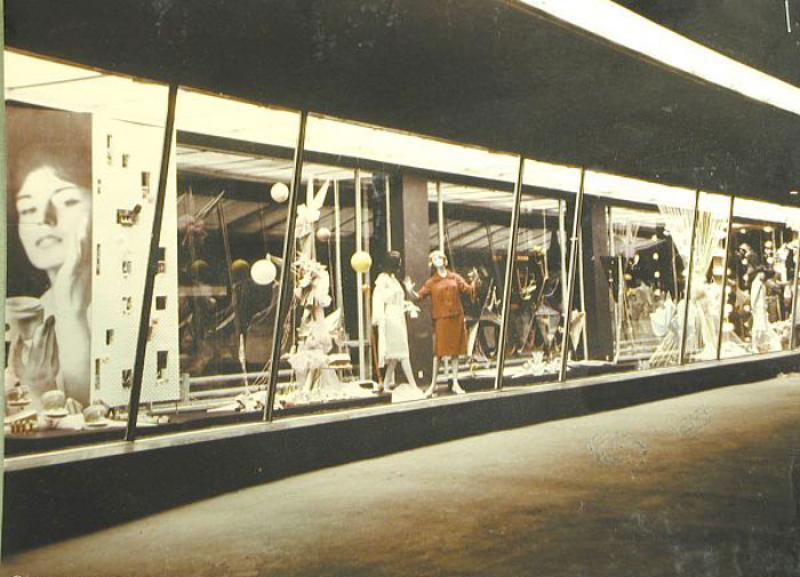

| «Витрина советского универмага» |  |

Предисловие: "Манекенам" - одна из моих самых ранних поэтических работ. Итак, конец августа 1976-го года, мне 16 лет, я - не тёртый жизнью и уверенный в себе Борис Костинский, а милый и, болезненно воспринимающий негатив совковой действительности, юноша Боря. Я стою возле убогой витрины советского универмага и рассуждаю...

Этот стих, само-собой, напечатанным тогда быть не мог. Он, как и ряд других моих "крамольных" произведений, увидел свет только в мае 1989-го года, активными усилиями Мыколы Холодного - известного украинского поэта-"шестидесятника" и человека, с полностью изувеченной КГБ судьбой, который, после ареста по делу Васыля Стуса, отбывал в нашем Остре политическую ссылку.

Тихий вечер,

тёплый ветер,

блеск рекламы,

шорох шин.

Город зАлит

мягким светом,

у витрины я - один.

Я смотрю на манекены,

что глядят из-за стекла.

Их нелепые фигуры

грусть наводят на меня.

Манекены, манекены!

Вы живёте без проблем,

вам неведом груз болезней,

злобы, зависти, дилемм.

Вы не знаете, как гадко

жить, фальшивя каждый день.

Не понять вам, как противно

быть рабом очередей!

Вам, конечно, подфартило.

Жизнь такая - красота!

Но трагично-безразлична

ваших взглядов пустота.

Тих, уютен мир витрины,

без забот живётся там.

Всё ж, поверьте, манекены,

не завидую я вам!

август 1976г.

|

Послесловие: Хочу добавить один существенный штришок о том времени. Летом 1984-го года мои родители вынуждены были сжечь в печке папку с моими работами. Добрые люди нас предупредили, что возможен визит КГБ с обыском, связанным с моими нонконформистскими стихами и открытыми антисоветскими высказываниями... Весной 1985-го года началась горбачёвская Перестройка(пишу это слово с большой буквы НАМЕРЕННО, ибо для меня оно до конца жизни будет именно таким), я восстановил по памяти(это было РЕАЛЬНОЕ чудо и явный Божий перст!) все полсотни, сожжённых моими испуганными родителями, стихов. Среди восстановленных работ был и стих "Манекенам"... |

Вот придут сюды спецЫ-пииты и будет тебе в тех же "Заметках" разбор с брызганьем и подвизгиванием... Прямки, взавтре!

Вот придут сюды спецЫ-пииты и будет тебе в тех же "Заметках" разбор с брызганьем и подвизгиванием... Прямки, взавтре!  Ох, ты и бузотёр, как я погляжу! Ты, как я вижу, следуешь идее советского писателя-коммуняки Николая Островского - жизнь хочешь прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы... Так чи не?

Ох, ты и бузотёр, как я погляжу! Ты, как я вижу, следуешь идее советского писателя-коммуняки Николая Островского - жизнь хочешь прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы... Так чи не?