Столица – это, оказывается, Москва

Аскольд принял святое Крещение с именем Николай

Летопись

Летопись

– Это – Тологда, твоя родина, – весело сказал отец, голос его не по-офицерски дрогнул.

– Родина твоя – Москва, а здесь ты появился на свет, – проскрипела букой мама. – Дитя Туголесья от Касьянова года, – добавила со смешком, но по-маминому нежно, словно жалея. Она сейчас была из разных слов – и колючих, и ласковых.

Колька Кромов не помнил, где рождался, нет у него пока родины: «В края, что все называли «Россией», они приехали из Москвы, в Москву – из Далика, где их с мамой в тюрьму забрали, какая ж это родина? Да и Далик этот – так далеко, что там даже виден «го-ри-зонт».

Москва началась с тревог. На вокзале у Кольки появилась бабушка, первая в его жизни. Не старая, но такая, которая хочет быть молодой.

– У нас – нехорошо, Нета – в тюрьме, Петрова тоже взяли, – запричитала она. – Привяжут к Лаврентию, расстреляют. А Орлов…, – бабушка всхлипнула.

Колька понял, что обещанная машина-карета за ними не придёт.

«Орлов погиб, о нём забыли», – решили между собой родители, помнил Колька. Он знал, что Лаврентий – тот самый Берия, который вышел из доверия, с ним и воевал папа. И он, Колька, во время боя у Лукоморья вместе со всеми штурмовал крепость на оскаленных скалах.

– Ты вновь замужем за генералом Мохортовым, – съязвила мама.

– Я его не предавала, ты знаешь.

– Что Петров – любовник твой и Неты, и, невзначай, мой отец, я тоже знаю, – ударила словами мама.

– Ты, Ната, стала командиршей, – не смолчала бабушка.

Мама не ответила, но видно было, что она зла и на бабушку, и на Нету, ей не жаль взятого, ясно, что в тюрьму, Петрова.

«Нета – старшая мамина сестра, его тётя, – кумекал Колька,– а Петров, получается, его дед?».

В доме, в глубине Москвы, оказался ещё один дед – почти неживой человек в генеральском мундире.

«Его твой папа спас, когда тот был совсем мёртвым», – объяснили Кольке.

Человек-дед жил в кресле, которое ездило по просторной квартире, моргал с пустого лица едкими глазами. Увидев гостей, подкатился к столику, что-то нацарапал на листе бумаги.

– Рад видеть, пить, – прочла вслух мама. Генерал часто заморгал.

– Ах, «выпьем!», – догадалась мама, прочтя внимательнее.

– Третий раз с ним такое, – обрадовалась косорото бабушка. – Когда умер Иосиф, как Лаврентия убили, и теперь.

Отец с матерью переглянулись.

– Он радио понимает, – пояснила бабушка.

Что дед-человек – вполне живой, Колька углядел ночью, когда шёл по нужде. Кресло подъехало к столу, рука твёрдо взяла бутылку, наполнила чарку, ловко поднесла её ко рту.

«Дурит всех человек-дед!», – восхитился Колька, чувствуя, что есть в этих бабушках-дедушках что-то стыдное, скрытное, опасное.

…Когда поезд перевалил Урал, по вагону пошли разговоры о том, что до столицы осталось…

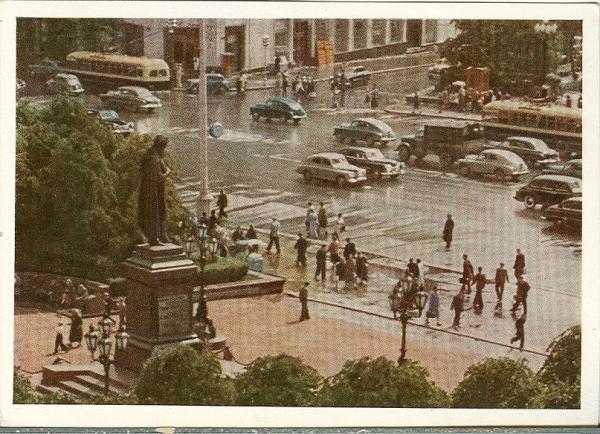

Столица эта оказалась Москвой-городом, огромным, как Сибирь. Раз сибирский, то – большой. Старшина, который папу охраняет, – сибирский великан.

«Здесь живет вьючный народ, всё тащит на себе, людей – толполомство, – придумал Колька. – Московский – хороший, вкусный, – считалось в Далике, – и верно, мороженое в Москве – это да!».

Из генеральской квартиры они уехали в страну-Юг, а второй раз – в Тологду – настоящую Россию. Колька не успел разобраться, что происходит в Москве-столице.

«Ради мороженого рождаться в Москве не стоит», – решил он. – Лучше уж на юге, между живым морем и жаркими горами».

Но там был «кон-фуз». Они ловили крабов и извозюкались. В пляжном душе, как мама стянула купальник, так вокруг них – пустота, смотрят с испугом. Мама психанула, выскочила из душевой, «раззява, ёная», – громко ругнулась по-тюремному.

Колька сообразил, что всё из-за чёртиков у неё – на попе и спереди, где волосы почти отросли. У многих женщин в тюремной бане в Далике такие были.

«Взрослые тёти картинок испугались», – недоумевал.

Когда же вечером они прогулялись вчетвером по «тер-рен-ку-ру», тропа такая, где взрослые правильно ходить учатся, а папа – под ручку с мамой и при полковничьих погонах, да с охранником, все вовсе струсили.

…Усадьба в Тологде похожа, первым этажом на тюрьму, где их с мамой держали, а вторым, который с «фин-ти-флюш-ка-ми», – на санаторий. Егор – бородатый дед-тологодский дразнил «Аскольдом».

«Я Коля, я сколок, я осколок», – приставал, подражая воронёнку. Эта птица села утром на подоконник и сказала: «Я – Яша». Воронёнок летал только с этажа на этаж и говорил два слова. Всё равно – сказка.

А на верхнем этаже обитал при воронёнке Платон-художник, по званию – прадед, стоявший, как бы, за дедом Егором. И была в Тологде бабушка, вторая по счёту, «двою-родная».

«Мудрость моя», – обращался к ней Егор. «София – премудрость Божия», – объяснили Кольке, но бабушка своё имя не любила.

– Цесаревич вылитый, – охнула Софья, увидев внука в матросском костюмчике, и… заплакала.

Колька не знал, кто такой «це-са-ре-вич», слёз не понял.

На берегу реки стоял против леших, что водились в лесу, замок, сложенный, по-настоящему, из камней. В усадьбе обитал кот, не говорящий, но учёный. С ним Колька ходил на речку. Кот, то шёл, то убегал. Колька смастерил ошейник. Кот спрятался.

– Русский народ не дорос до выгуливания кошек, – веселился дед Егор, – а кот – русского норова.

Мелкие рыбёшки были Кольке по силам, коту хватало, но мечталось поймать рыбу-голавля.

– Нет ни голавля, ни сига, ни жереха, – огорчился дед, – изменили географию, природа слаба стала.

– Дожди, когда рядом – река и лес, мешают жить интересно, – пожаловался отцу Колька.

– Вот придёт зима суровая, – пошутил-пригрозил тот.

Пошутил, а Колька испугался.

– Зима в Тологде – тоскливая, – дрогнула голосом мама, а Колька испугался ещё раз.

Печки в доме были красивые.

– Изразцы или кафли, – объяснил отец.

Колька путал и говорил: «капли». Он гладил их, чувствуя, что зимовать им с мамой в Тологде, и надеялся на печи, на то, что с изразцами они – теплее. «Зима!», – в третий раз испугался он сам по себе.

Колька впервые попал в Россию. Люди почти все – в штатском, многие – в обносках.

«Страна Муравия», – с ухмылкой говорил дед Егор.

Усмешка была непонятна. «Муравьиные края и есть страна Муравия», – считал Колька.

Как и думалось, зимовать им с мамой пришлось в Тологде. Но сперва был поход через Туголесье. Потопали все, кроме, конечно, деда-пра.

«Это особая страна, – понял Колька. – В России, хоть кто-то живёт, а здесь – пустота человечья».

Места всё – чёрные, чавкающие. Колька, когда его не несли или не передавали по цепочке с рук на руки, шёл сам. Отцу и Старшине дорога была нипочём. Софья постанывала, дед покряхтывал. Мама «вальсиро-вала», как сама говорила, то есть: «ба-лан-си-ро-ва-ла». Власовец, приехавший ради похода из Венецка, цедил «командирские» слова.

– Рана беспокоит, Ор? – посочувствовала Софья.

«Чудное имя?», – недоумевал Колька. И слово «власовец» он понимал, как ругательное, как фриц-фашист, только ещё хуже.

Но Власовцу были рады, особенно Софья, спросившая первым делом: «Привёз?».

Это были: тонкие свечки, что в доме, когда света нет, не годятся; фляга с маслом не для стола, а «лам-пад-ным»; что-то, пахучее.

– Ор, ты мой, – ахнула Софья, – ладан!

Это: «Ор, ты мой», получилось, почти как «Бог, ты мой». Софья, если такое вырывалось, крестилась и говорила: «Всуе». Колька часто это «всуе» слышал, запомнил про «грех». Про «ладан» спрашивать не стал.

– Откуда? – спросила за него Софья.

– У староверов конфисковал.

Софья глянула с упрёком.

– Они себя обеспечат, – оправдался Власовец.

– Староверы-то, конечно, – согласилась Софья.

Колька испугался сразу двух слов: «староверы» и «конфисковал».

В походе он узнал про Власовца. В маму бандит стрелял, а тот закрыл её собой. Не стань на пути той пули Власовец, его бы, Кольки, на свете не было.

– Миновали-таки самую едому, лесную страшную глушь, – просипел дед-борода утром на привале.

– Вот и Андреева гора, – махнул рукой отец.

– Ырцын-гора, она, – раздался голос из дерева.

Колька дёрнулся: «Наконец-то лешие!».

Пошли-то на охоту, но тут обнаружилось, что в чехлах у всех военных мужчин – не ружья, а автоматы.

– Мирной, что ли, озёрный? – крикнул отец, повёл стволом.

– Мирной, не мирной, а Кромовых нам завещано не обижать, – ответило другое дерево. – Что ни год крестили нас нещадно, пороли щедро, но властям не отдавали.

– Давно то было, – вступил в беседу дед-борода.

– Давно ль, недавно, а помним.

– Вы девками нашими не брезговали, – донёсся визгливый голосок, – глядь, новый мо́лодец подрастает.

Мама цапнула Кольку за руку. Отец расхохотался, но перекинул автомат так, чтоб та, ненароком, не выхватила.

…Колька еще в усадьбе подслушал. «Николку возьмём непременно, Старец хочет «бла-го-сло-вить» правнука», – настаивали в лад Софья с Егором.

Новый дед, дед-старец, тоже «пра», жил внутри горы с настоящим подземным ходом, который вёл в глубины старины, в «печеры-кельи».

– Я ведаю о тебе, я молюсь о тебе, Николай, – молвил наедине. – Малый совсем, а вижу, дьявол к нему присматривается, – погрустил, когда рядом стояли папа и мама. – Чтоб нас, Кромовых, извести, нужна сила поболее человеческой, да и не всякий «са-та-на» решится, – успокоил.

Колька не был уверен, что понял старца-деда, но ему всё же открыли «та-ин-ство», а оно – серьёзнее, чем военная тайна.

Власовец в подземелье не спустился, охранять надо было. Попивал пронесённую сквозь дебри водку.

К весне Кольке стало казаться, что и нет страны-Полежая, не его это родина.

Следующим летом в поход по Туголесью, вернувшись с «пустячной», как сами говорили, войны, отправились отец и Старшина. Остальные ухаживали за дедом-художником, который встанет с кровати, порисует и... спать. Воротились с Туголесья походники, все поднялись на второй этаж. Дед-пра молча попрощался и умер.

Набежали люди с портфелями. Художника хоронила вся Тологда, из Венецка приехали. Обозвали почему-то «крае-ведом».

Дома Кромовы, а Старшина и Власовец, считай, тоже из них, расположились за накрытым столом и молчали. Это называлось «поминки».

– Со Старцем простились, – перекрестилась Софья, – помянем Платона.

Стали много пить-есть, шумно говорить, что тоже – «поминки». Мама сидела весёлая, не было в ней железа. И как-то по-другому смотрела на Старшину.

«Дед-художник умер, а дед-старец – вознёсся», – осознал Колька, погрустив и порадовавшись со всеми.

«Раз должна быть у человека родина, то Тологда-Россия сгодилась бы, – решил он, – если б не пустынная зима».

– У тебя сейчас главное – удивление, – нахальничал Егор-дед.

«Так и жизнь, пока маленький, такая перекатная, – понимал Колька. – Через дебри с лешими – в подземелье со старцами и таинствами. Загонят в школу, не разгуляешься. Лучше уж вновь: то – тюрьма, то – война».

***

Тологда

Тологда

Погодите, они скоро что-то вроде ККК организуют, против белых пойдут и геноцид устроят, вроде резни армян турками...

Погодите, они скоро что-то вроде ККК организуют, против белых пойдут и геноцид устроят, вроде резни армян турками...