Но в одном убеждена точно: вектор культуры определяется вектором памяти. Будем помнить и пестовать только тяжкое, мрачное, плохое, болезненное – получим и соответствующую культуру. Скажете –не бывает такого? Что в самой природе культуры заложена устремленность только на высокое, светлое, доброе? Увы…

Безмерно чтимый мною Фазиль Искандер писал, что как-то ему довелось увидеть пучок стрел, найденных в высокогорной пещере. Стрелам было около тысячи лет. «Я долго рассматривал этот бесценный дар нашего далекого предка, этот хорошо сохранившийся, но слегка ссохшийся букет смерти. Особенно хорошо сохранились наконечники стрел, так сказать самая идейная часть: сердцевидные, ромбовидные, серповидные, клешневидные, зубчатые… Какое изобретательное многообразие форм при строгом единстве содержания – мечта пропагандиста. Глядя на эти стрелы, я почувствовал неудержимый позыв выблевать на историю человечества.»

Я позволила себе привести этот отрывок, чтобы пояснить свою мысль: увы, не всякая культура нацелена на добро. Ведь кто-то трудился, изобретал, делал и даже украшал эти самые наконечники, направил все силы своего таланта на производство орудий смерти. Человек должен был выжить, постоянно спасался от опасности - следовательно, в основе его изобретения лежала тревога за будущее и память о плохом. Хорошо бы, если адская изобретательность ограничивалась только целями безопасности и защиты. А как же тогда объяснить изуверские орудия пыток и истязаний? Да не просто нагромождения железа, дерева и кожи, а изукрашенные плетки, стулья с раскаленными шипами, на которые усаживали жертву, а при этом деревянные части стульев были покрыты искусным узором? А пекторали, выполненные по типу одноименного женского украшения? Этот жуткий перечень можно продолжать долго, но факт остается фактом: ведь люди на протяжении веков ТВОРЧЕСКИ трудились, совершенствовали свое мастерство, чтобы украсить орудия Боли и Смерти. Вектор памяти, направленный на негатив, порождает культуру зла.

Но совсем иное дело: память печали. Печаль подразумевает умиротворенность, спокойное раздумье, и в конце концов, нацелена к свету. «Печаль моя светла» - поистине гениальный эпитет гениального поэта к этому слову. Но задолго до него другой поэт воскликнул не менее провидчески – «Не говори с тоской/Их нет. Но с благодарностию – Были».

Благодарность – вот скрытый подтекст печали. Да, БЫЛО, да горько, что ПРОШЛО, но сердце благодарно, за то, что было. И пока помним с благодарностью тех, кто ушел, печаль наша будет светла, а значит, не очерствеют сердца наши, не заледенеют души, и вектор культуры будет направлен на добро.

Я уже писала как-то о замечательной поэтессе Ирине Снеговой, чью нежную и хрустальную лирику называли «голосом любви». К сожалению, ее имя, как и имена многих других поэтов забываются, а то и вовсе неизвестны. Или известны в очень узких кругах, поскольку писали для себя и ушли в иной мир тихо и незаметно. Я хотела бы вспомнить хоть немного о тех, кто достоин благодарной памяти потомков, чтобы насколько это возможно, помешать забвению стереть их имена, и каждый мог помянуть их в сердце своём добрым словом.

Герой моего нынешнего эссе- Николай Васильевич Панченко. Поэт, переводчик, журналист, редактор. Участник Великой Отечественной войны. Член Союза писателей СССР (1961). После войны работал журналистом, возглавлял в Калуге областную комсомольскую газету "Молодой ленинец". Позже - редактор Калужского книжного издательства. Инициатор альманаха "Тарусские страницы" и член его редколлегии. Родился в 1924, ушел из жизни в 2005 году.Похоронен в Переделкино рядом с поэтессой Ниной Бялосинской. При жизни его было издано несколько книг его стихов.

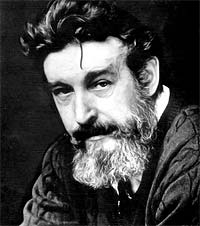

Сейчас его имя мало кому известно. А жаль… Мы – «ленивы и нелюбопытны», по образному определению классика. Между тем, это был автор великолепных, чеканных стихов, впечатавшихся в сердце, и необыкновенно образной, поэтической, красивой в самом лучшем смысле этого слова, прозы. Да он и сам был красивым, запоминающимся. Высоким, золотоволосым, золотобородым. В самом облике его было что-то герцогское. Родись он в прошлые века, золото и бархат смотрелись бы на нем органично. Но ему выпал на долю двадцатый век.

Я жил без страха,

как ребенок:

я знал, что руки — для объятий

и для работы. Брал рубанок,

резец и чурку — был ваятель.

А не воитель!

День — как рама,

в смешеньи красок, в блеске лаков.

Я знал, что женщины —

как мама —

добры и ласковы. И ласков

был сам,

и в мир входил для мира.

Но черный день сыграли трубы —

двадцатый век, железный ирод,

в моей крови полощет зубы.

Николай Панченко из породы великанов и точно подходил под китайское определение героя: «Он сидит, как гора. Он двигается, как муравей, он останавливается, как вбитый гвоздь».

Его стихи очень крепко вбиты в историю России со 2-й мировой до глубокого разочарования Перестройкой». Эту историю Николай Панченко прошагал с готовностью погибнуть и ничего не искать для себя лично.

Не заслуга быть белым,

не достоинство — русым.

Очень трудно быть смелым.

Очень просто быть трусом.

Кто не продал Россию

ради денег и славы,

знает: трудно быть сильным,

знает: просто быть слабым.

Знает: трудно жить крупно,

проще жить — осторожно:

добрым — сложно и трудно,

а недобрым — несложно.

Люди смелого роста —

улыбаемся грустно:

нам, конечно, непросто,

нелегко...

Но негнусно!

Одно из самых известных - и сильных! - стихотворений Николая Панченко:

БАЛЛАДА О РАССТРЕЛЯННОМ СЕРДЦЕ

Я сотни верст войной протопал.

С винтовкой пил.

С винтовкой спал,

Спущу курок — и пуля в штопор,

и кто-то замертво упал.

А я тряхну кудрявым чубом.

Иду, подковками звеня.

И так владею этим чудом,

что нет управы на меня.

Лежат фашисты в поле чистом,

торчат крестами на восток.

Иду на запад — по фашистам,

как танк — железен и жесток.

На них кресты

и тень Христа,

на мне — ни бога, ни креста:

— Убей его! —

И убиваю,

хожу, подковками звеня.

Я знаю: сердцем убываю.

Нет вовсе сердца у меня.

А пули дулом сердца ищут.

А пули-дуры свищут, свищут.

А сердца нет,

приказ — во мне:

не надо сердца на войне.

Ах, где найду его потом я,

исполнив воинский обет?

В моих подсумках и котомках

для сердца места даже нет.

Куплю плацкарт

и скорым — к маме,

к какой-нибудь несчастной Мане,

вдове, обманутой жене:

— Подайте сердца,

Мне хоть малость? —

ударюсь лбом.

Но скажут мне:

— Ищи в полях, под Стрием, в Истре,

на польских шляхах рой песок:

не свист свинца — в свой каждый выстрел

ты сердца вкладывал кусок.

Ты растерял его, солдат.

Ты расстрелял его, солдат.

И так владел ты этим чудом,

что выжил там, где гибла рать.

Я долго-долго буду чуждым

ходить и сердце собирать.

— Подайте сердца инвалиду!

Я землю спас, отвел беду.—

Я с просьбой этой, как с молитвой,

живым распятием иду.

— Подайте сердца! — стукну в сенцы.

— Подайте сердца! — крикну в дверь,

— Поймите! Человек без сердца —

куда страшней, чем с сердцем зверь.

Меня Мосторг переоденет.

И где-то денег даст кассир.

Большой и загнанный, как демон,

без дела и в избытке сил,

я буду кем-то успокоен:

— Какой уж есть, таким живи.—

И будет много шатких коек

скрипеть под шаткостью любви.

И где-нибудь, в чужой квартире,

мне скажут:

— Милый, нет чудес:

в скупом послевоенном мире

всем сердца выдано в обрез.

Поэт и переводчик Александр Ревич называл это стихотворение гимном послевоенного потерянного поколения, правдой об очень суровом, невероятно скупым на проявление ласки и нежности, времени. Это была оборотная сторона Великой Победы. Отгремели праздничные залпы, и страну надо было поднимать из руин. Сразу же, без передышки, без времени на зализывания ран. Было не до ласки, не до «неженья». Сердца действительно «было выдано в обрез», да и много ли осталось от того окровавленного войной сердца?..

Я в детстве любил воевать –

А в юности был невоинственный:

Мне слышался голос таинственный.

Он мне не велел воевать.

-

Но юность пришлась на войну.

И я воевал – что поделаешь? –

И я убивал – что поделаешь? –

Как гвозди в песок забивал.

-

Давно поистлели в гробах

Немецкие боги дебильные.

И только пески надмогильные

Скрипят у живых на зубах.

Сразу после смерти поэта кто-то из его друзей написал взволнованные искренние

Спасибо за память о прекрасном Поэте.