власть превратила их в свой придаток. Пресс западного мира ломает и деформирует народы, приспосабливает их под потребности хозяев Европы. Никакой самобытности, одно патологическое желание быть допущенными к лизанию господского сапога.

Насчёт мнимого норманизма у Нестора, так любые утверждения надо проверять первоисточником. А это – русская летопись. Начинается она с полного обзора всех известных летописцу народов. Этот обзор он старался приспособить к библейской картине мира и в конце описания переходит к славянам, место которых “отъ племени Афетова” (Лаврентьевская летопись, РЛ, т. XII, Рязань, 2001, с. 1-5). Теперь летописца интересуют только славяне. Сначала он рассказывает о происхождении западных и южных славян, потом переходит к восточным: “И тако разидеся СловЪньский языкъ” (там же, с. 5-6). Летописец идёт от общего к частному. Из всего этнического конгломерата он выделяет группу европейских народов. Она дробится на частные группы, из которых на первый план выходят славяне. А из славян целью повествования становится их восточная часть, с ней летописец связал свой главный интерес и сразу же вначале своего рассказа назвал все земли восточных славян Русью: “ТЪмже и из Руси можеть ити по ВолзЪ в Болгары и въ Хвалисы” (там же, с. 6).

Летописец знал, что когда-то давно славяне “живяху кождо съ своимъ родомъ и на своихъ мЪстЪхъ”. Затем он рассказывает о появлении княжеской власти, построении городов и, наконец, о формировании княжений, то есть государственных образований восточных славян. Отдельных родов уже нет, они исчезли без следа. По своим размерам княжения сопоставимы с современными европейскими государствами. Летописные списки этих княжений меняются со временем, отражая смену политической обстановки. Рассказ о княжениях предшествует сведениям о белых уграх и аварах, то есть датируется временем не позднее VI века. Государственность восточных славян сложилась задолго до варягов. К середине IX века эти княжения образовали два крупных объединения вокруг Киева и Новгорода, а с их слиянием в 882 году появилось огромное государство – Русь, простиравшееся от Карпат до Волги и от Белого моря до Чёрного (там же, с. 6-22).

И где тут норманизм? Абсолютно все летописцы рождение Руси понимали как длительный и постепенный процесс формирования восточнославянской государственности. Сами всё создавали, без чужаков. Среди летописцев нет норманистов, русскую историю они воспринимали как частный вариант истории славян. Единственная научная версия образования Руси – это славянская. Только для неё имеются исторические свидетельства.

— Летопись чётко указывает, что древние русы говорили на славянском языке: “А Словеньскый язык и Рускый одно есть” (там же, с. 28). И это указание подтверждает немецкий автор: “… южный берег населяют племена славян, из которых первыми от востока идут русы” (Гельмольд “Славянская хроника”, М., 1963, с. 33). Вполне достаточно для определения руси как этнических славян, но только не для норманистов. Заявляют: “А раньше было не одно”, – хотя дальше голословных заявлений дело у них не идёт. Просто, позиция такая – бросаться словами, а оппоненты пускай сами ищут опровержения. Удобно и ни к чему не обязывает.

— В первоначальной редакции “Хождения на Флорентийский собор”, где говорилось о путешествии в 1438 году русского посольства, возглавляемого митрополитом Исидором, обнаружилась такая фраза: “А кони митрополичи гнали берегом от Риги к Любку на рускую землю…” (Н.А. Казакова “Первоначальная редакция “Хождения на Флорентийский собор” // ТОДРЛ, т. XXV, М.-Л., 1970, с. 65). Территорию вокруг немецкого города Любека, построенного на славянской земле, русские книжники ещё в XVI, когда было написано “Хождение”, назвали русской землёй. Назвали мимоходом, сообщили, как о чём-то хорошо известном, что и сомнений не вызывало. А значит, определённые основания для такого утверждения тогда имелись.

— Внешний облик русских князей у средневековых авторов обычно не конкретизируется, но его можно восстановить по описанию Святослава в сочинении византийского писателя Льва Диакона: “Вот какова была его наружность: умеренного роста, не слишком высокого и не очень низкого, с мохнатыми, бровями и светло синими глазами, курносый, безбородый, с густыми, чрезмерно длинными волосами над верхней губой. Голова у него была совершенно голая, но с одной стороны ее свисал клок волос – признак знатности рода” (Лев Диакон “История”, кн. IX.11, М., 1988, с. 82).

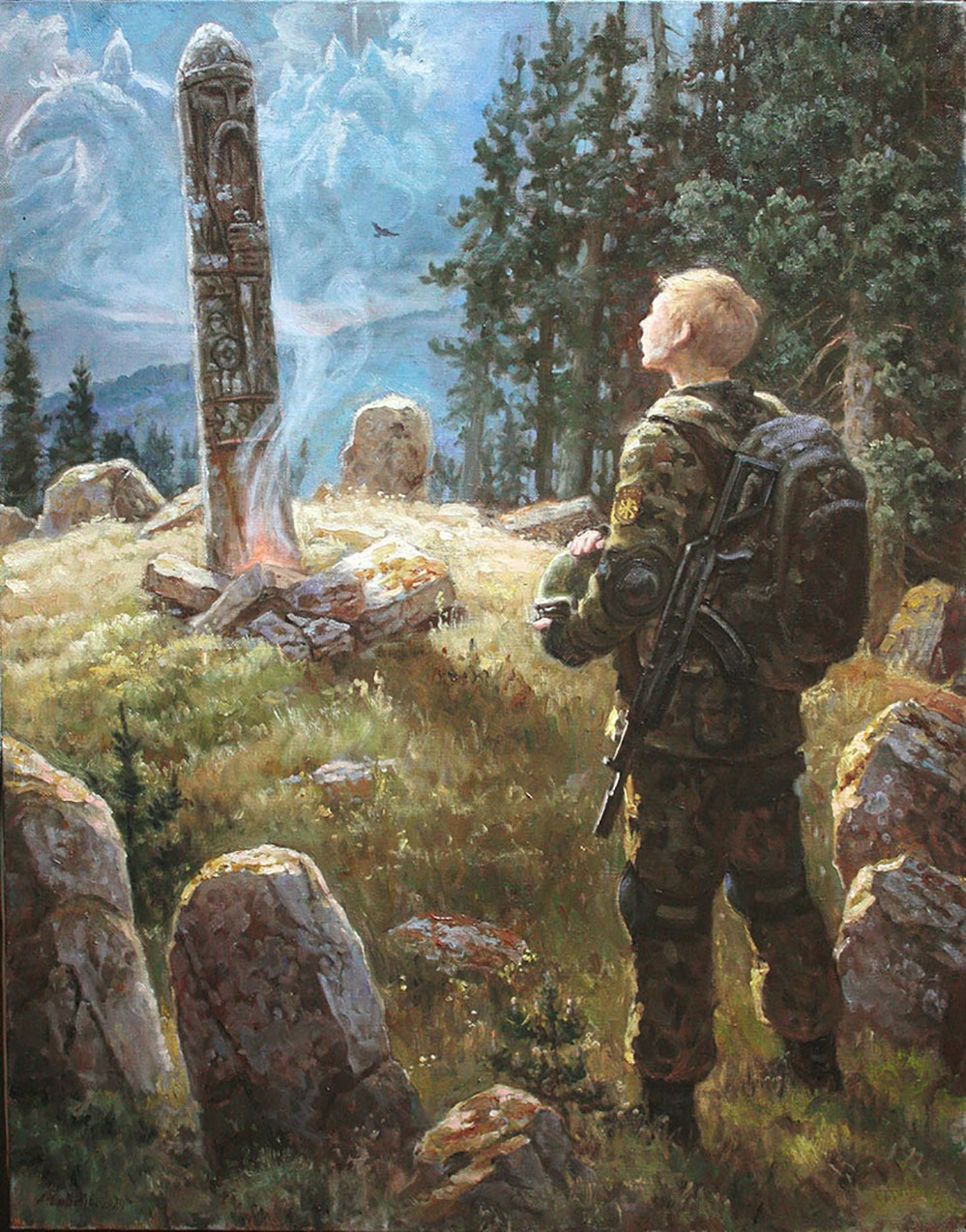

Облик Святослава был стандартным для языческих князей Древней Руси, и он разительно отличался от волосатых-бородатых викингов. Да и для всех правителей Западной Европы подобный облик считался неприемлемым и невозможным. Характерная причёска русского князя подчёркивает самобытность русского мира.

— Персидский учёный Ибн Хордабех (820-890 гг.): “Что касается купцов русов, а они – вид славян, то они везут меха бобра, меха черных лисиц и мечи из отдаленных [земель] славян к морю Румийскому” (Ибн Хордабех “Книга путей и государств” // “Древняя Русь в свете зарубежных источников”, т. III. “Восточные источники”, М., 2009, с. 30). Сказано совершенно определённо: русы – это славяне и живут они в земле славян. Однако, в комментариях нас тут же уверяют, что, мол, русы не славяне, они только похожи на славян, и мечи-то у них от франков, хоть и написано, что от славян. В общем, не верьте глазам своим! Но вот Ибн ал-Факих, соотечественник Ибн Хордабеха, около 903 года написал то же самое: “Что же касается купцов славян, то они везут шкурки лисиц и зайцев из окраин [земель] славян и приходят к морю Румийскому” (Ибн ал-Факих “Книга стран” // там же, с. 35). Получается, что для восточных авторов понятия “русы” и “славяне” были взаимозаменяемы.

— У Ибн Хордабеха имеется ещё и продолжение: “Иногда везут свои товары из Джурджана на верблюдах к Багдаду, и переводят им славянские слуги” (там же, с. 31). И опять комментаторы принялись убеждать, что все русы поголовно владели славянским языком. Но обратите внимание, что никакой другой язык русам не нужен, только славянский.

— И ещё насчёт русских мечей. Ибн Русте: “Мечи у них сулаймановы”; Гардизи: “У них много сулаймановых мечей” (там же, с. 49, 59). Непонятное слово толковали как сулеймановы или соломоновы мечи, но всё равно ясности нет. В комментарии опять-таки без всяких объяснений кивают на франков. Но есть одно уточнение, в рукописи “Худуд ал-алам” говорится, что из города Артаб русы “вывозят очень ценные клинки для мечей и мечи, которые можно согнуть вдвое, но как только отводится рука, они принимают прежнюю форму” (там же, с. 56). Уж точно, франкские клинки на такое не способны.

Все утверждения о франкских мечах сводятся к одному маленькому замечанию арабского миссионера X века Ибн Фадлана. Описывая облик русов, он добавил: “Мечи их искусной работы, борозчатые, франкские” (О.Г. Большаков “Уточнения к переводу “Записки” Ибн Фадлана” // “Древнейшие государства Восточной Европы”, 1998, М., 2000, с. 57). Эту фразу разобрал в своём исследовании Б.А. Колчин. Ошибка случилась из-за тенденциозного перевода слова “ифрандж”, которое означало не конкретно франка, а европейца вообще. Так что арабский путешественник: “… хотел лишь только отметить, что эти мечи не восточной, а европейской работы. А как нам известно, восточные мечи по технике производства и некоторым деталям конструкции отличались от мечей европейского изготовления (включая, естественно, сюда и Восточную Европу). На востоке мечи изготовлялись в подавляющей массе цельностальными, из тигельной стали, а в Древней Руси сварными из железа и цементованной стали” (Б.А. Колчин “Черная металлургия и металлообработка в Древней Руси (Домонгольский период)”, М., 1953, с. 138-139).

Знаменитый средневековый учёный, выходец из Хорезма, ал-Бируни (973-1048), обобщая сведения о металлургии, не забыл и Древнюю Русь, при этом сырцовая сталь у него называлась “шапуркан”, кричное железо – “нармохан”, а тигельная сталь – “фулад”:

“Русы выделывали свои мечи из шапуркана, а долы посередине их из нармохана, чтобы придать им прочность при ударе, предотвратить их хрупкость. Ал фулад не выносит холода их зим и ломается при ударе. Когда они познакомились с фарандом (т. е. узорчатым булатом), то изобрели для долов плетенье из длинных проволок (изготовленных) из обеих разновидностей железа – шабуркана и женского. И стали получаться у них на сварных плетениях при погружении (в травитель) вещи удивительные и редкостные, такие, какие они желали и намеревались получить” (Б.А. Колчин “Несколько замечаний к главе “О железе” минералогического трактата Бируни” // КСИИМК, вып. XXXIII, М.-Л., 1950, с. 149).

Ибн Мискавейх, персидский автор X века, рассказывая о походе русов на город Бердаа, с похвалой отозвался о русских мечах, “которые имеют большой спрос и в наши дни, по причине своей остроты и своего превосходства” (А.Ю. Якубовский “Ибн-Мискавейх о походе Русов в Бердаа в 332 г. = 943-4 г.” // “Византийский временник”, т. XXIV, Л., 1926, с. 69).

В трактате Омара Хайяма перечислено 14 сортов мечей, из них четвёртый назван “сулаймани” (“Науруз-наме” // Омар Хайям “Трактаты”, М., 1961, с. 204). Следовательно, Ибн Русте и Гардизи назвали термин, принятый для конкретного типа мечей, распространённых в Древней Руси. Багдадский философ ал-Кинди в трактате “О различных видах мечей и железе хороших клинков и о местностях, по которым они называются”, посвященном халифу Мутасиму (833-841 гг.), сообщал, что “слиманские” мечи похожи на франкские, но не имели изображений и крестов (А.Н. Кирпичников “Древнерусское оружие”. Вып. 1. “Мечи и сабли IX-XIII вв.”, М.-Л.,1966, гл. 2. “Мечи”). Стало быть, никаких франков, ценные русские мечи производились русскими мастерами.

— Широко известное событие – захват русскими дружинами кавказского города Бердаа. О нём долго вспоминали восточные авторы.

Ибн Мискавейх: “332/943-4 год. В этом году вышло войско народа, известного под именем русов, к Азербайджану, направилось к Берда’а, овладело им и забрало в плен его население” (Ибн Мискавейх “Книга испытаний народов и осуществления заданий” // “Древняя Русь в свете зарубежных источников”, т. III. “Восточные источники”, М., 2009, с. 101). Сообщали о походе русов Якут, Ибн аль-Атир, Абу-ль-Фида, Ибн Хальдун, Айни (Б.А. Дорн “О походах древних русских в Табаристан с дополнительными сведениями о других набегах их на прибрежья Каспийского моря”, СПБ, 1875, с. 512-516). Но существует и несколько иное сообщение.

Григорий Бар-Гебрей: “В первое лето царствования Мостакфи, 333 (=944 г.) геджры, вышли разные народы: Аланы, Славяне и Лезги; они опустошили всю землю до Адербайджана, взяли город Бердау, и, убив в нем 20000 человек, ушли назад” (В.В. Григорьев “Россия и Азия”, СПб, 1876, с. 21).

Опять русы заменены на славян. Причиной должна быть устойчивая традиция в научных кругах Востока. Но и в Европе в XIX веке французский путешественник Ксавье Мармье обнаружил предание, помещавшее русь в землях балтийских славян (В.А. Чивилихин “Память”, кн. 2 // “Собрание сочинений”, т. IV, М., 1985, с. 419-420).

— Картину погребения знатного руса в книге Ибн Фадлана, посетившего побережье Волги в 921-922