Трубецким, но ни в коем случае и ни при каких условиях нельзя соглашаться со «всем сказанным» попом-искусствоведом, яко им «сказанное» - есть удобная нечестивым служителям культа формула умалчивания величайшего достижения мирового искусства и слова Б.Л.Пастернака из поэмы «Спекторский»: « Я сыт молчаньем без твоих прикрас. Прости, я б мог отбрить ещё суровей!» здесь как нельзя более уместны.

Но и такой жёсткой характеристики недостаточно, потому как православный священник А.Салтыков предпринял вполне бесполезные, но титанические усилия только для того, чтобы из новозаветного Русского Образа выстроить вновь ветхозаветный, и в его безграмотной статье видно лукавое намерение заставить замолчать тех, кто переполнен святым восторгом пред Святою Троицей.

Надо отметить, что работа А.Салтыкова не прошла даром, и в новейших исследованиях, посвящённых Рублёвской Троице, проводимых «со тщанием» в стенах православных учебных учреждений, таких как Свято-Тихоновский Православный институт и Общедоступный Православный Университет, основанный протоиереем Александром Менем, стало недоброй традицией поминать различные варианты т.н. «Ветхозаветной Троицы», противопоставляя её «Новозаветной Троице», где изображаются «две фигуры старца и средовека над которыми витает голубь».

Естественно, что при таком рассмотрении «Ветхозаветное» побеждает «новозаветное», бесчестится Русское понимание Пресвятой Троицы, а новоиспечённые в конце XX века «ветхозаветные», но по православному обряду, «христиане» получают возможность весело посмеяться над глупостью русского Святого Православия, поклоняющегося видению Дедушки Мороза, парящаго в облаках, и в заключении порадоваться тому, что… «постановлением Священного Синода от 1792 года было запрещено на антиминсах изображать Бога Отца, как это было прежде.

Его заменило еврейское написание имени Божьего, что больше соответствует раскрытию смысла Евхаристии. Причащаясь , мы соединяемся с Тем, Кто будучи бестелесным, принял плоть ради нашего спасения» (И.К.Языкова, «Богословие иконы», глава «Иконография Святой Троицы» / Можно ли изображать Бога Отца? /, Москва, 1995г. Издание осуществлено по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в рамках реализации программы Круглого стола по религиозному образованию, созданного Отделом Внешних Церковных Сношений Московского Патриархата в сотрудничестве со Всемирным Советом Церквей ).

Ничего не остаётся другого, как заняться толкованием Троицы Рублёва в восприятии преподавателя Общедоступного Православного Университета искусствоведа И.К.Языковой, хотя бы потому только, что рецензентом её стал выше нами упоминаемый священник Свято-Тихоновского Богословского института А. Салтыков, а автором предисловия к ней скандально известный священник «новой демократической волны» в православии А.Борисов. Да и тираж книги И.К.Языковой числом в 25000 экземпляров, огромный для духовной литературы, не оставляет возможности обойти её молчанием.

Повторяя слова Василия Великого «Сын есть Образ Отца, а дух – образ Сына», да так вот именно Сын – Образ с большой буквы, а дух – образ с маленькой, - слова, приведшие впоследствии к католическому «филиокве», ибо если дух – образ Сына, то тогда, следуя элементарной логике, почему бы ему от Сына и не исходить, И.К.Языкова, тем не менее в отличие от А.Салтыкова, замечая рублёвские символы «древа», «горы», «палат», «чаши», как «символические знаки», пытается благочестиво «прочесть богословский текст иконы, сопоставляя все знаки и символы , включённые Рублёвым в её контекст».

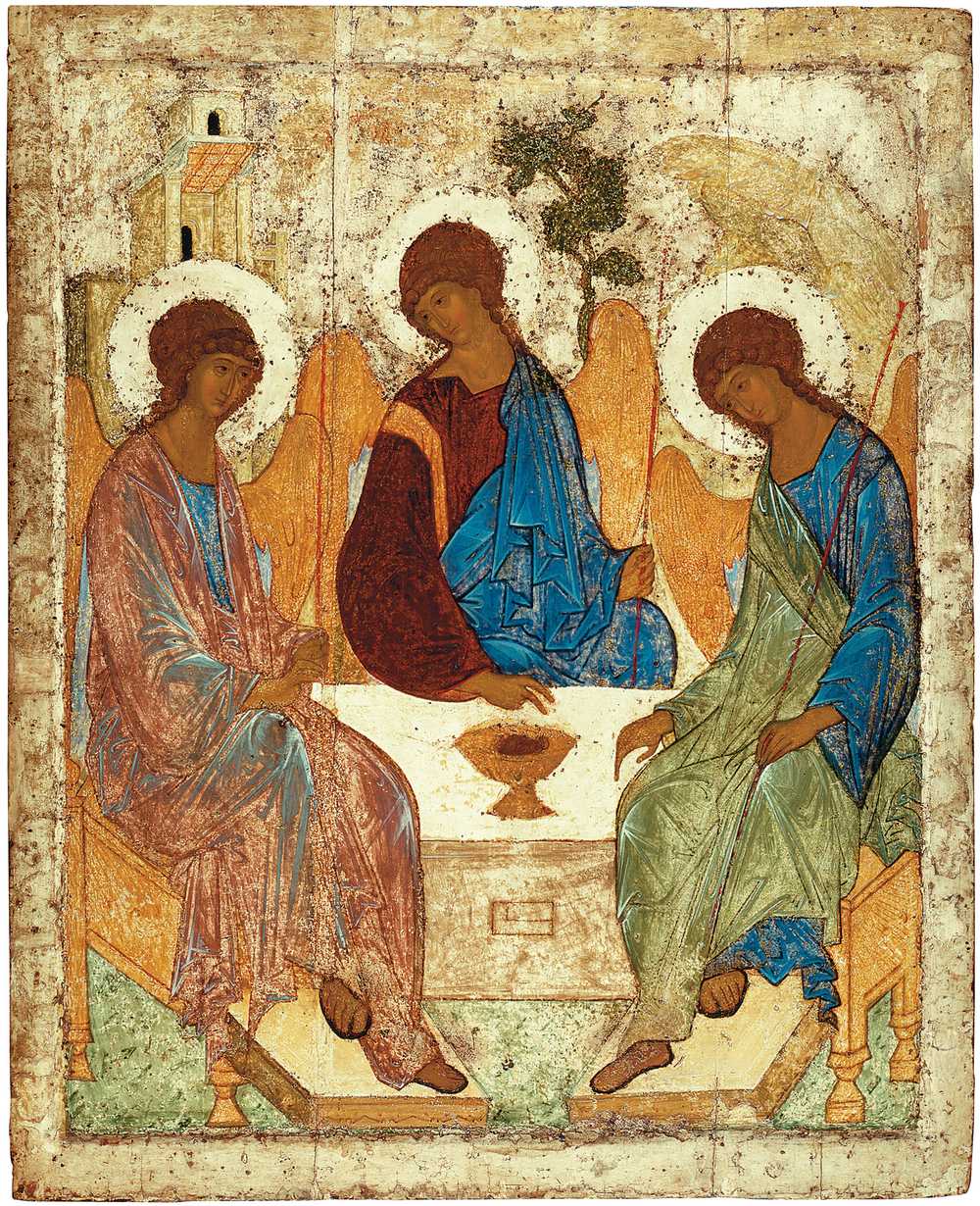

Указав на «самое распространённое толкование» - « вариант, который подсказывает одеяние среднего ангела, который облачён в одежды Христа – вишнёвый хитон и голубой гиматий», Языкова смело, надо отдать ей в этом должное уважение, даёт свою трактовку Рублёвских Образов:

«Совершенно естественно задать вопрос, кто есть кто на этой иконе. Итак, средний ангел изображён выше двух других, естественно предположить, что он символизирует Отца, как источник бытия, на что указывает и древо, расположенное за спиной среднего ангела. Это и дуб Мамврийский, под которым Авраам приготовил трапезу путникам (Быт. 18.1), и древо жизни, которое Бог посадил посреди рая (Быт.2.9). Но средний ангел в одеждах красно-синего цвета, т. е. в одеянии Христа, что и наводит всех исследователей на мысль, что в среднем ангеле следует видеть Бога-Слово, вторую ипостась Св. Троицы.

Обратимся к тексту Библии: «Бога не видел никто никогда; единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил»(Ин. 1.18). Увидеть Бога невозможно, «потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых»(Исх. 33.20). Эта возможность открывается только через Сына: «никто не приходит к Отцу, как только через Меня»(Ин. 14.6). Христос также говорит: «Я и Отец одно»(Ин. 10.15), «видевший Меня, видел Отца»(Ин. 14.9). Таким образом, здесь мы имеем изображение совсем не однозначное – если можно так сказать, мы на Отца смотрим через Сына. Но всё-таки благословляющий «отеческий» жест среднего ангела заставляет нас думать, что акцент поставлен на образе Отца («Сын есть Образ Отца»).

Одесную Бога Отца сидит Сын. Об этом говорится в Библии неоднократно: … «Христос умер и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас» (Рим. 8.34) и т.д. Одежды второго ангела подтверждают такое толкование: телесного цвета гиматий прикрывает небесного цвета хитон, так как плотью человеческой Христос, сошед на землю, прикрыл своё Божество. Его жест означает приятие той чаши, которую благословляет Отец, это жест полного послушания воле Отца («быв послушен, даже до смерти , и смерти крестной». Фил. 2.8). За его спиной возвышаются палаты – это символическое изображение жилища Авраама, но также, и в большей степени, это символ божественного домостроительства. Христос – краеугольный камень (Пс.117.22; Мф.21. 42). Он созидает церковь, которая есть Его Тело (Еф. 1.23).

Напротив второго ангела сидит третий, который облачён в одежды синего и зелёного цвета. Это третье лицо Св.Троицы – Святой Дух. Зелёный цвет в иконописной символике означает вечную жизнь, это цвет надежды, цветения, духовного пробуждения. Линия его склонённой головы повторяет линию склонённой головы среднего ангела. Дух вторит Отцу, ибо Он от Отца исходит, согласно Никео-Цареградскому символу веры. Жест его руки словно способствует скорейшему принятию решения, Дух вдохновляет, освящает, утешает. Дух Святой в Писании назван Утешителем (греч. «Параклитос») и он приходит и свидетельствует о Нём(Ин. 14.26; 16.7). За спиной третьего ангела изображена гора – это не просто элемент иконописного пейзажа, а гора духовного восхождения (Пс.120. 1), о которой Давид в Псалмах восклицает: «возведи меня на гору, для меня недосягаемую» (Пс.60. 3)…

Средний ангел благословляет чашу, сидящий одесную его принимает её, ангел, расположенный по левую руку от среднего, словно подвигает эту чашу тому, кто против него. Головы ангелов склонены в молчаливой беседе. Их лики похожи – будто изображён один и тот же лик в трёх вариантах…»

Может быть потому, что за Престолом Славы, где у Андрея Рублёва на тронах Пресвятая Троица, не нашлось вполне естественно места Аврааму и Сарре, современные «искусствоведы» вообще не склонны учитывать самое его наличие и центральное положение в композиции иконы? Оттого и не хотят в простоте сердечной задать прямо главный вопрос, кто из Трёх Ангелов во главе Святого Престола? Говорят о евхаристическом значении Троицы, а Престола на котором совершается Евхаристия в упор не желают видеть, яко им милее дачный ветхозаветный столик на садово-огородном участке Авраама? Если мыслить в таком натуралистическом аспекте, то в один ряд со столиком можно и дубок, и домик и горочку поставить, да и указать «для верности» на богодухновенный текст 18 главы кн.Бытие?

А не проще ли задать напрямую вопрос «ветхозаветным христианам», совместима ли в принципе Божественная Евхаристия с гостеприимством Авраама в одном и том же изображении, и что соответственно изображено на иконе А.Рублёва Евхаристия или ветхозаветная трапеза?

И.К.Языкова только на том основании, что «средний ангел выше других» всё-таки сумела, в отличие от своего рецензента отца Александра Салтыкова, разглядеть в нём Отца, ей в этом помогло «Древо Жизни», которое для неё одновременно и ветхозаветное Авраамово и райское, но все её дальнейшие рассуждения строятся из надуманного предположения, что А.Рублёв «на Отца смотрит через Сына», яко Отец согласно еврейской ветхозаветной заповеди не изобразим.

Ей, конечно же, глубоко чужды «языческие» взгляды П.А.Флоренского, согласно которым «иконописцы – свидетельствуют не своё иконописное искусство, т.е. не себя, а Святых, свидетелей Бога, или же – и Самого Бога». «Православный искусствовед» хоть и правильно определила в Троице Бога Отца, всё же оказалась не на высоте положения, хотя бы потому, что не мог А.Рублёв из Сына Божия в данном конкретном случае изводить изображение Его Отца, яко на одной и той же Иконе присутствуют одновременно как Отец, так и Сын Его, и художник скорее был озабочен задачей дать Им такие характерные черты, чтобы можно было бы без труда отличить Их друг от друга в Троице, но не сливать в один образ.

Так что, на наш взгляд, неважно, что Сын Божий по трактовке А.Салтыкова оказался слева (ошуюю) от Отца, а И.К.Языкова «спасая положение» помещает Его одесную справа, и от этой перестановки Отец оказывается в центре. Всё это местничество по отношению к Пресвятой Троице говорит только о мирской, иерархической настроенности не верящего Богу и не доверяющего очевидности извращённого ветхозаветными догмами рассудка.

И.К.Языкова пала жертвой заранее предопределённой тенденции, выраженной в словах: «Седяше одесную Отца», не дав себе отчёта, что икона А.Рублёва не могла быть задумана, как иллюстрация к этим словам, и хотя в каком-то смысле Сын Единородный, как свершивший Истину Крестом на земле, может мыслиться выше Ангелов, тем не менее, в мире сияния Божественной Славы не может быть слишком земного представления о власти и связанных с ней привилегиях местничества в иерархии.

Трудно согласиться и с тем, что «палаты – это символическое жилище Авраама, но также, и в большей степени, что это символ божественного домостроительства»? Если жилище Авраама имеет для кого-то некую символику, то тогда пускай ответит, что для неё характерно и в чём она собственно заключается, неужто в трёхэтажных палатах с лестницей и двумя колоннами?

Символ Божественного Домостроительства и Сам Домовладыка пред своей иерархией из слуг и комнат, вот это конечно же ближе к современному обрядовому пониманию значения земной иерархии, заключающейся в местничестве, но разумеется слишком смело было бы Христу